Zacarías Topelius fue un escritor finlandés nacido el 14 de enero de 1818 que publicó trabajos tanto en poesía, como en periodismo o historiografía, siendo considerada su obra literaria como una de las más influyentes de la cultura de Finlandia.

Era un hombre dinámico y entusiasta con un gran talento para la música y la danza, bastante aficionado a la esgrima, a las fiestas y al teatro. Fue bastante apreciado como narrador de cuentos y escribió muchos de ellos para los niños, así como piezas teatrales, canciones o poemas que publicaba en diversas revistas.

En 1873 recibió el Karl Johan (Premio Real) por parte de la Academia Sueca, emitiéndose una Medalla de Oro para conmemorar el primer centenario de su nacimiento.

Toda su obra está escrita en idioma sueco y se cataloga dentro del denominado nacionalismo romántico. Además de varios volúmenes de poemas, podemos destacas su novela histórica Duquesa de Finlandia (1850), su colección de cinco volúmenes titulada Relatos de un cirujano militar (1853-1867) y los tomos El Libro de la Naturaleza (1856) y El libro sobre nuestro país (1875) que fueron utilizados durante mucho tiempo como libros de texto en los colegios finlandeses.

Topelius falleció en Koivuniemi (Björkudden), el 12 de marzo de 1898.

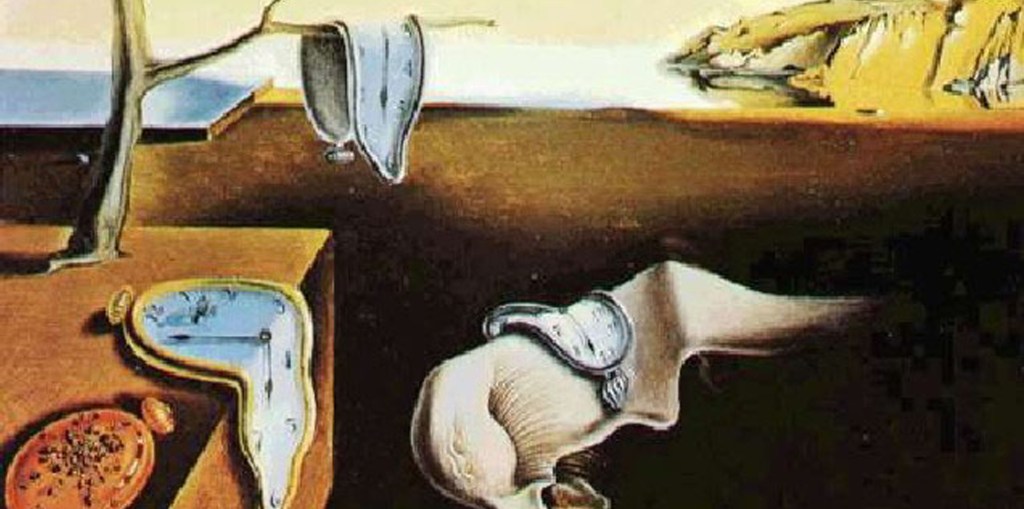

El siguiente relato “Ojo de Estrella” es un cuento navideño que pretende transmitir un mensaje de esperanza y caridad. Topelius nos recuerda que, incluso en las situaciones más desesperadas, los actos de bondad y amor pueden iluminar la oscuridad y traer consuelo. Además, subraya la importancia de la solidaridad y la compasión hacia los más vulnerables, enseñándonos que el verdadero significado de la Navidad radica en el amor y el sacrificio por los otros.

OJO DE ESTRELLA

De Zacharias Topelius (1873)

Traducción Carmen Montes Cano

Érase una vez un recién nacido que estaba en un montículo de nieve. ¿Por qué estaba en un montículo de nieve? Porque a su madre se le había caído.

Era víspera de Navidad.

El lapón iba en trineo con su reno por las montañas desiertas, y tras él iba la lapona con el suyo. Al hombre le parecía un espectáculo impresionante y echó una ojeada en busca de la mujer, que iba conduciendo sola un trineo pequeñín, porque los renos no pueden tirar de más de una persona. La nieve espejeaba, la aurora boreal lanzaba fuegos de artificio y las estrellas brillaban claras en el cielo.

La mujer llevaba en brazos a la criatura. La había envuelto en una gruesa piel de reno, y no podía guiar bien el trineo mientras sujetaba a la niña.

Cuando llegaron a la cima de la montaña, antes de empezar el descenso, aparecieron unos lobos. Era una manada de las grandes, tendría sus buenos cuarenta o cincuenta lobos, como suelen verse en Laponia en invierno, cuando van a la zaga de los renos.

Resultó que los lobos no habían cazado ningún reno hasta ese momento, aullaban de hambre y, al ver al lapón y a su mujer, empezaron a perseguirlos.

Cuando los renos de los dos trineos se dieron cuenta, emprendieron la huida con todas sus fuerzas y se precipitaron montaña abajo a una velocidad de vértigo, de modo que los trineos salieron disparados, y bajaban dando tumbos y rodando por los montones de nieve.

El lapón y la lapona estaban acostumbrados, iban bien agarrados al trineo, aunque les fallaban la vista y el oído. Y en aquéllas estaban cuando a la lapona se le cayó la criatura en la nieve.

Gritaba y trataba de detener al reno, pero era en vano, pues los renos sabían que los lobos iban pisándoles los talones, así que afinaron el oído y siguieron corriendo más rápido todavía, tanto que les crujían los huesos como cuando se casca una nuez.

Muy poquito después, renos y trineos se encontraban muy lejos.

La niña quedó en la nieve envuelta en la piel de reno, observando las estrellas. En un abrir y cerrar de ojos la alcanzaron los lobos, pero la criaturita no podía mover ni las manos ni los pies, lo único que podía hacer era mirarlos.

Ni lloraba ni se movía; miraba, simplemente.

Y los ojos inocentes de una niña pequeña tienen un poder prodigioso. Las fieras hambrientas se detuvieron, no se atrevían a tocarla. Se quedaron un rato sin moverse, observándola, como maravilladas, luego echaron a andar muy diligentes y se alejaron de allí a toda prisa, siguiendo las huellas de los renos, con la intención de continuar la cacería.

Y allí estaba, pues, la niña, sola en aquella tierra desolada, salvaje e inmensa. Contemplaba las estrellas, y las estrellas la miraban también, y entre ellas surgió una amistad. Esa cantidad ingente de soles gigantescos, hermosos y lejanos, que parpadean en el cielo nocturno, parecieron apiadarse de aquella criatura indefensa de la tierra, abandonada en la nieve. Y tan largamente se quedaron mirando a la pequeña, y tan largamente se las quedó mirando ella, que la luz de las estrellas se le prendió en los ojos.

Sea como fuere, la criaturita no habría tardado mucho en morir de frío si Dios no hubiera dispuesto que llegara otro viajero por el mismo camino de aquella tierra desierta.

Era un colono finlandés de la comarca de la parroquia de Enare. Volvía de la ciudad noruega de Vadsö, llevaba sal y harina para la Navidad; encontró a la criatura y se la llevó en el trineo.

La mañana de Navidad, el colono llegó a su casa cuando las campanas de la iglesia de Enare llamaban al oficio matutino. Metió a la criatura en el calor de la cabaña y se la entregó a su mujer.

—Aquí tienes, Lisu, un regalo de Navidad —dijo mientras se sacudía la escarcha del pelo castaño.

Y, acto seguido, le contó cómo la había encontrado. La mujer del colono cogió a la niña, la liberó de la piel de reno y le dio leche templada.

—Dios te ha enviado a nuestra casa, criatura desvalida —dijo—. Y ¡qué forma de mirarme! ¿No tienes padre ni madre? Pues Simon Sorsa será tu padre, y yo seré tu madre y tú serás nuestra hija. Y Simmu, Palte y Matte se alegrarán de tener una hermana. Digo yo que serás cristiana y estarás bautizada.

—Yo no lo daría tan por seguro — dijo el colono Simon Sorsa—. A los lapones les quedan muy lejos la iglesia y el pastor, por eso van juntando hijos, y al final acuden con toda la prole. Y al final son los niños los que conducen el trineo para ir a ver al pastor, le dan la mano y dicen “amén” cuando los ha bautizado. Ya que es la misa de Navidad, lo mejor será que llevemos a la niña a acristianar a la iglesia sin tardanza.

A la mujer le pareció buena idea, así que acristianaron a la niña recogida y la llamaron Elisabeth, por su madre adoptiva.

El pastor no podía sino admirarse, porque a la criatura le brillaban los ojos como estrellas cuando la bendijo, y añadió sonriendo cariñosamente:

—Ojo de Estrella, así deberías llamarte, en lugar de Elisabeth.

La mujer del colono pensó que no era cristiano hablar de ese modo, y así se lo dijo a su marido. Pero Simon Sorsa había notado el efecto igual que el pastor y, en su opinión, ese nombre podía valer casi tan bien como el primero.

—Pero ¿cómo? —dijo la mujer—. Ni se te ocurra atribuirle poderes mágicos a la niña solo porque es lapona y los lapones saben de encantamientos. Los ojos grises de Simmu, Palte y Matte son tan buenos como los ojos castaños de la niña, y, si quieres que tenga un apodo, llámala Ojos de Gato, que puede irle igual de bien.

El colono no quería contrariar a su mujer y fingió que olvidaba el nombre nuevo, pero las palabras del pastor llegaron a oídos de la gente y, a partir de aquel día, los vecinos empezaron a llamar Ojo de Estrella a la niña recogida de Simon Sorsa.

La niña se crio con los tres hermanos de acogida y creció tan delgada y esbelta como se criaban fuertes y corpulentos los tres muchachos.

La pequeña tenía el pelo negro y los ojos castaños, como la mayoría de los niños lapones; pero los lapones pueden ser a veces tan impetuosos y tercos como los niños negros, y Ojo de Estrella siempre se mostraba tranquila, pacífica y callada.

Los cuatro niños se llevaban bien, de no ser porque, de vez en cuando, los muchachos llegaban a las manos. El colono y su mujer los querían a los cuatro por igual, todo les iba bien y ningún padre ni ninguna madre se presentó por allí preguntando por Ojo de Estrella. ¿Qué iban a pensar el lapón y la lapona, sino que los lobos habían devorado a su niña?

Ojo de Estrella no había cumplido más de tres años cuando su madre adoptiva empezó a notar algo que no conseguía explicarse. Aquella niña tenía en los ojos un poder que nadie podía resistir. Nunca le llevaba la contraria a nadie, ni se defendía cuando los niños la importunaban: simplemente, los miraba y ellos se esforzaban al punto por complacerla. El gato negro de ojos brillantes no se atrevía a mirarla; Kettu, el perro lanudo color canela que cuidaba la granja, dejaba de ladrar y de gruñir en cuanto Ojo de Estrella posaba en él la mirada.

La madre adoptiva empezó a figurarse que veía los ojos de la niña brillando en la oscuridad y un día, cuando la tormenta de nieve arrasaba en las montañas, Ojo de Estrella salió al porche y casi se habría dicho que aplacó la tormenta, pues unos minutos después se hizo la calma.

Por mucho que la mujer del colono quisiera a la niña, aquello no le gustaba ni mucho ni poco.

—Deja de mirarme —le decía a veces a la pequeña con tono arisco—. ¡Me está pareciendo que quisieras verme por dentro!

Ojo de Estrella se entristecía mucho y bajaba la vista: lo único que comprendía era que su madre estaba disgustada. Entonces la madre le acariciaba cariñosamente la mejilla y le decía:

—No llores, Lisulill bonita, ¡tú no tienes la culpa de ser hija de lapones!

Un día, cuando Ojo de Estrella ya tenía tres años, la mujer del colono estaba hilando y pensando en su marido, que otra vez andaba de viaje por esos mundos. Y entonces se acordó de que al caballo se le había caído la herradura de la pata trasera izquierda. Ojo de Estrella estaba en un rincón, sentada a horcajadas en el banco como si fuera un caballito, y fingía que lo estaba montando. De repente, le dijo al banco:

—Mamá está pensando que se te ha caído la herradura de la pata trasera izquierda.

La mujer del colono dejó de hilar y le dijo maravillada:

—Y ¿tú cómo lo sabes?

—Lisulill lo ha visto —respondió Ojo de Estrella.

La madre adoptiva se sintió un tanto inquieta, pero le quitó importancia y resolvió que, en lo sucesivo, observaría atentamente a la niña. Unos días después, un forastero pasó la noche en la cabaña y por la mañana, le faltaba a la anfitriona un anillo de oro que tenía encima de la mesa. Sospechaban del forastero, le revisaron toda la ropa, pero no encontraron el anillo. En ese momento se despertó Ojo de Estrella, miró al hombre sorprendida y dijo:

—Tiene un anillo en la boca.

Allí estaba el anillo. Echaron al hombre, pero la mujer del colono siguió haciendo como si nada. Pasó un tiempo. Palte contrajo el sarampión y el pastor fue a visitarlo, porque también tenía nociones del arte de sanar a los enfermos. La madre guardaba en la despensa dos salmones frescos, y pensó para sus adentros: “¿Qué salmón le doy al pastor, el pequeño o el grande? Bueno, yo creo que con el pequeño bastará”.

Ojo de Estrella estaba en el rincón, jugando a que la escobilla que tenía en el regazo estaba enferma. Entonces llegó la escoba, que hacía de pastor; y Ojo de Estrella le dijo a la escoba:

—¿Qué salmón te doy, el pequeño o el grande? Yo creo que con el pequeño bastará.

A la madre adoptiva, que la estaba oyendo, estas palabras se le clavaron en el corazón una a una como agujas. Cuando el pastor se marchó, ya no pudo contener la ira, y le dijo a Ojo de Estrella:

—¡Ya veo que la magia no te abandona un instante, hija de lapones! Así que no quiero que vuelvas a mirarme con esos ojos embrujados. Te quedarás en el sótano, debajo de este suelo; ahí vivirás y subirás aquí una vez al día para comer, pero entonces llevarás una venda gruesa en los ojos para que no puedas ver a las personas, hasta que esas malas artes hayan salido de ti.

Obviamente, no era de recibo tratar así a una niña que no había hecho ningún daño a nadie, pero la mujer del colono era supersticiosa y, al igual que muchos de sus semejantes, creía a pie juntillas que los lapones sabían hacer encantamientos.

Por eso encerró a Ojo de Estrella en el sótano, pero le dio ropa, comida y cama para que no tuviera que pasar hambre ni frío. Ojo de Estrella lo tenía todo, menos libertad, amor, compañía humana y luz del sol.

El colono estaba de viaje y Ojo de Estrella, encerrada en el sótano. Gustarle no le gustaba, pero tampoco era para tanto. En realidad, sí tenía compañía. Un tronco viejo, una jarra desportillada, un leño, un huso y una botella sin cuello. El tronco hacía de padre; la jarra, de madre; el leño, el huso y la botella eran los tres hermanos, y todos, salvo el tronco, vivían en un caldero vacío. Allí dentro tenían sus tareas que hacer, Ojo de Estrella les cantaba y los ratones y las ratas escuchaban.

Lisu, la mujer del colono, tenía una vecina que se llamaba Murra. La víspera de Navidad, las dos mujeres se sentaron en la cabaña a hablar de las artes de magia de los lapones. La madre estaba tejiendo unos guantes de lana, Simmu jugaba con unas monedas de cobre, Palte estaba rompiendo un ladrillo en pedazos y Matte le había atado las patas al gato con un cordel. Entonces oyeron en el sótano a Ojo de Estrella, que, meciendo el huso, le canturreaba:

Con lana de cordero teje madre

unos guantes, suaves, muy suaves;

Simmu cuenta a manos llenas

un puñado de monedas;

Palte muele el ladrillo,

Matte ata al gatito,

y, mientras, el sol brilla

y el huso se adormila.—¿Qué está cantando en el sótano la niña lapona? —preguntó Murra.

—Una canción de cuna para los juguetes que tiene en el caldero — respondió Lisu.

—Pero ¡si es capaz de ver a través del suelo todo lo que hacemos! —dijo Murra—. Y está viendo brillar el sol en la oscuridad del sótano.

—¡Qué va a estar viendo! — exclamó Lisu—. ¿Qué va a ser de mí con esta criatura? ¡Esa niña es bruja!

—Yo tengo el remedio —dijo la malvada Murra—. Véndale los ojos con siete paños de lana y pon siete alfombras encima de la trampilla del sótano, así no podrá ver nada.

—Mira, voy a probar —respondió Lisu, y bajó enseguida al sótano, le puso a la niña siete paños de lana delante de los ojitos de estrella y extendió siete alfombras sobre la trampilla del sótano. Pero al cabo de un rato, se hizo de noche, las estrellas empezaron a brillar y la aurora boreal ascendía en dos grandes arcos rojizos en el cielo nocturno.

Entonces, volvió a resonar el canto de Ojo de Estrella:

Ya brillan las estrellitas

en la noche callada,

y dos arcos rojos lucen

desde las altas montañas.

Abajo miran mil estrellas,

los dos arcos me contemplan.

Estrellitas que sois buenas,

la Navidad ya se acerca.—¡No! ¿La oyes? —dijo Murra—. Ahora, además, está viendo la aurora boreal y las estrellas. No he conocido niña más bruja en mi vida.

—Es imposible —dijo la mujer del colono—. Voy a bajar al sótano.

Retiró las siete alfombras, bajó y se encontró a Ojo de Estrella con los siete paños de lana cubriéndole los ojos, y le

preguntó:

-¿Ves las estrellas?

—Sí, hay muchísimas —respondió Ojo de Estrella—. Hay tanta luz y tanta claridad, madre… Ya se acerca la Navidad.

La mujer del colono volvió arriba y se lo contó a Murra. Y ésta dijo:

—Pues ya no queda otro remedio que cavar un hoyo de siete varas de profundidad bajo el suelo del sótano, meter allí a la niña y llenar el hoyo de arena. Eso servirá.

—No, no —dijo Lisu—, eso sí que no lo pienso hacer. Me da pena de la niña, y temo que mi marido se enfade si se entera.

—Bueno, pues dame a la niña —dijo Murra—. Yo la llevaré a Laponia otra vez.

—Siempre que no le hagas ningún daño… —dijo la mujer del colono.

—¿Qué daño le iba a hacer? —dijo Murra—. La llevo al lugar al que pertenece.

Murra cogió a la niña, la envolvió en una vieja piel de reno y la llevó a la montaña. Allí la dejó y se fue por donde había llegado, mientras se decía:

—No hago sino lo prometido, ni más ni menos. Apareció en un montículo de nieve, pues en un montículo de nieve la he dejado.

Y allí estaba Ojo de Estrella, envuelta en la piel de reno, contemplando los astros en el firmamento. Igual que tres años antes, también aquella noche era víspera de Navidad, y los miles de soles lejanos y gigantes que brillaban hermosos en el cielo volvían a mirar compasivos a la inocente criatura. Le brillaban a la niña en los ojos, veían el fondo de su corazón infantil y no hallaban en él más que bondad y amor de Dios. Entonces, los ojos de la niña adquirieron un brillo más extraordinario si cabe, y una capacidad mayor de ver más lejos todavía. Así podían ver más allá de las estrellas, hasta el manto del trono invisible de Dios, allí donde los ángeles llevan y traen mensajes entre los muchos millones de mundos de la creación infinita de Dios. Y hacía una noche clara y silenciosa, preñada de muda admiración. Tan solo la aurora boreal crepitaba en el cielo, con su arco rojizo sobre la cabeza de Ojo de Estrella.

La mañana de Navidad, muy temprano, mientras los niños aún dormían en la cabaña, el colono volvió a casa de su viaje. Después de abrazar a su mujer y de sacudirse la escarcha del pelo castaño, preguntó por los niños. La mujer le dijo que Palte había pasado el sarampión, pero que ya se había recuperado; y Simmu y Matte estaban rollizos como panecillos de trigo.

—¿Y Ojo de Estrella? —preguntó el colono.

—Bien —dijo la mujer, pues temía a su marido y le remordía la conciencia.

—Tenemos que cuidar bien de Ojo de Estrella —continuó el colono—. Anoche tuve un sueño. Mientras dormía en el trineo, me pareció que me caía una estrella en la piel con la que me cubría y que me decía: “Llévame contigo y vela por mí, ¡yo soy la bendición de tu casa!”. Pero fíjate: cuando alargué el brazo para coger la estrella, se había esfumado. Me desperté y me puse a pensar que en verdad la bendición de Dios había presidido cuanto habíamos emprendido estos tres últimos años, desde que nos hicimos cargo de la extraña que era aquella niña. Antes nada nos salía bien, estábamos enfermos y éramos pobres, se nos helaban los campos, el oso atacaba las vacas, el lobo se llevaba las ovejas. Ahora, en cambio, todo va como Dios manda, porque Dios es misericordioso con las almas caritativas, y sus ángeles se preocupan muy en particular de los niños inocentes.

Al oír esto, la mujer del colono volvió a notar una punzada en el corazón, pero no se atrevió a decir nada. Por fin se despertaron los niños, el padre los abrazó y se alegró de que estuvieran tan sanos y fuertes. Luego, después de jugar con ellos unos instantes y de columpiarlos en las rodillas, volvió a preguntar:

—¿Dónde está Ojo de Estrella?

Entonces, Simmu respondió:

—Madre la ha encerrado en el sótano.

Palte dijo:

—Madre le ha vendado los ojos con siete paños de lana y ha cubierto la trampilla del sótano con siete alfombras.

Matte dijo:

—Madre se la entregó a Murra, y Murra se la ha llevado a la montaña.

El colono se puso rojo de ira al saberlo, en tanto que su mujer se puso blanca como la cera, y solo pudo responder:

—Era hija de lapones, y los lapones saben de encantamientos.

El colono no dijo nada, volvió al establo y, a pesar del cansancio, unció de nuevo el caballo al trineo. Acto seguido se dirigió primero a la cabaña de Murra, la arrastró hasta el trineo para obligarla a que le mostrara dónde había dejado a la niña. Llegaron a la montaña, se bajaron del trineo y recorrieron con los esquís las rocas nevadas. Cuando llegaron al lugar donde Murra había abandonado a la criatura, aún se apreciaba una hondonada pequeñita justo en el sitio donde la niña había estado sobre la nieve. Y, unos pasos más allá, se veían huellas de esquís. A Ojo de Estrella, en cambio, no la vieron, no estaba allí, y, después de buscarla un buen rato sin encontrarla, tuvieron que volver. El colono iba deslizándose sobre los esquís, mientras Murra lo seguía a unos metros. Entonces, de repente, se oyó un grito. El colono, que iba bajando la loma a toda velocidad, se detuvo y, al volverse a mirar, vio que una manada de lobos de Laponia muertos de hambre estaban despedazando a Murra en la cima de la montaña. Y él no pudo ayudarla, la pendiente era demasiado empinada y le dificultaba el ascenso; y cuando llegó por fin, después de mucho esfuerzo, los lobos ya habían devorado a la mujer. Apesadumbrado, reemprendió la marcha y llegó a la cabaña en el momento mismo en que las campanas dejaron de tocar llamando al oficio de Navidad.

La mujer del colono no tenía valor de ir a la iglesia a alabar a Dios, de tan amargamente arrepentida como estaba, pues, aquella mañana, cuando fue a dar de comer a las ovejas, los lobos ya habían estado allí, habían entrado en el establo por la noche y no habían dejado viva ni a una sola.

—Ya empieza nuestro castigo —dijo el colono—. Madre, vayamos con los niños a la iglesia, nos hace más falta que nunca, pues hemos de pedir perdón por un gran pecado.

Desde aquel día, nadie supo del paradero de Ojo de Estrella. Las huellas de los esquís que había en la nieve allí donde la había dejado Murra hacían suponer que, una vez más, un ángel bondadoso habría guiado a un caminante hasta aquella montaña solitaria; el caminante encontró a la niña y se la llevó. Debemos creer que así fue como ocurrió, pero nadie sabe quién era el caminante, adónde se llevó a Ojo de Estrella ni dónde tiene ahora la niña su hogar, y esperemos que sea un hogar mejor, al que llevar la bendición y en el que ver más de lo que ven los demás. Sí, Ojo de Estrella verá a través de siete muros, verá a través del corazón de los hombres, verá más allá de las estrellas, a través de la bóveda celeste hasta las moradas de los bienaventurados.

Y ¿qué había de tener eso de extraño? ¿No conocemos a veces personas que se diría que tienen un don y que pueden leer los pensamientos de los demás? ¿No conocemos a veces personas buenas y piadosas que, gracias a la fortaleza de su fe, pueden ver el manto de gloria de los bienaventurados? Más allá del manto no, pues mucho de lo que allí hay «no lo ha visto ni lo ha oído nadie», pero el simple hecho de ver más allá de los confines de la tierra ya es un gran don, solo al alcance de unos pocos elegidos.

Antiguamente se pensaba que el destino de los hombres dependía de las estrellas. Ahora, que depende de la voluntad de Dios, pero no por ello han perdido las estrellas ese poder prodigioso. Pues, cuando las miramos sobrecogidos, siempre vemos algo así como un pliegue del manto de Dios en su creación infinita. Entonces brilla un rayo de eternidad a través de la noche de la tierra, y entonces puede que su reflejo se nos quede prendido en los ojos y en el espíritu. Ese reflejo arraigó en Ojo de Estrella porque era una niña inocente y abandonada que no tenía ningún apego a la tierra. La diferencia radica en que, en los demás, ese brillo de estrellas palidece por culpa de los pensamientos y apetitos por los que nos aferramos a este mundo.

Ya nadie sabe dónde estará Ojo de Estrella. Seguirá siendo una niña, eso es seguro, pues no hace tanto que desapareció. Observa, pues, a todos los niños buenos de ojos claros y brillantes: puede que alguno de ellos sea Ojo de Estrella. Cuentan que tenía el pelo negro y los ojos castaños, como los lapones, pero no creas que eso le impedirá existir también en los niños rubios de ojos azules. Estos detalles no significan gran cosa, y puede que ahora tenga otro aspecto. Eso sí, estate atento y ve si es capaz de leerte el pensamiento, de aplacar una tormenta y de adivinar un secreto aun con siete vendas en los ojos. Y, si es capaz de hacer tales prodigios, seguro que es Ojo de Estrella. Si la encuentras, háznoslo saber a los demás, pero no se lo digas a ella, porque ya hace tiempo que ha olvidado el sótano y la crueldad de los hombres, y es mejor que así sea.

¡Ay, querida Ojo de Estrella, una vez te vi, no diré dónde, y me leíste el pensamiento y me abrazaste calurosamente, pues viste que yo te quería! ¿Quién no te querría, niña adorable, con ese brillo de eternidad y ese esplendor en los ojos?

FIN

Deja un comentario