Diógenes era un nombre demasiado pesado para soportarlo a cuestas un muchacho de tan solo quince años, pero él no lo supo hasta que llegó a aquel colegio de ventanas anaranjadas, sin horizontes y con puestas de sol sobre las cuatro de la tarde cuando el astro rey se escondía tras los altos edificios clónicos que lo enmarcaban, y no lo supo hasta que la profesora de Castellano, nada más conocerlo y con la mejor intención, contó la historia del filósofo que vivía en un tonel, el cual pidió al todo poderoso Alejandro Magno, como toda recompensa a su supuesta infelicidad, que se hiciera a un lado y no le impidiera la llegada de los cálidos rayos solares. Y allí comenzó el calvario… Sólo llevaba media hora en aquel lugar y pocas semanas en aquella ciudad.

Ese primer día también llevó a cabo, por primera vez, el regreso en solitario hasta su nueva casa, un piso agazapado entre una colmena de viviendas habitadas por seres laboriosos que llegaban al hogar más tarde que sus retoños, por lo que éstos campaban a su libre albedrío en calles, plazas, parques o entrando y saliendo ruidosamente de algunos establecimientos de supuesto divertimento u ocio… Y en aquel paseo inevitable, mientras perdía su mirada taciturna entre el dique variado de coches aparcados, huérfanos momentáneos de sus conductores, o a través de las ventanas abiertas para la tentación del consumo, a Diógenes, nombre familiar en una tradición férrea, también se le fue asomando por vez primera el gélido fantasma de la soledad y la desesperación.

Aquella noche, durante la cena, cuando contó las burlas, las pullas, las befas, mofas y escarnios recibidos en unas pocas horas de clase por parte de un grupo de supuestos compañeros, a quienes no conocía y a quienes nada les había hecho, recibió el consuelo baldío de sus amorosos padres con sus superfluos consejos de personas devotas y creyentes que confiaban ciegamente en la bondad de su dios omnipotente.

– Ten paciencia, ya se cansarán… – le dijo con voz suave su madre cuya triste mirada parecía afirmar lo contrario.

– Al mal se vence con el bien, – aseguró su padre con la seguridad que le daba su fe, – así que no respondas nunca a sus ataques o cometerás las mismas injusticias que ellos… Recuerda que el Señor todo lo ve y Él te protege.

– Sé humilde y reprime tu ira – exhortó de nuevo su madre.

Y aquella noche, Diógenes, nombre como a broma de un santoral burlón y caprichoso, por primera vez lloró su rabia sobre la almohada muda, fría y sin consuelo.

Pero aquello no había hecho nada más que comenzar y se repitió en multitud de variantes, cada vez más refinadas, cada vez más crueles, una y otra y otra vez a lo largo de los días, hasta hacerse algo cotidiano e insoportable, como una telaraña de hilos invisibles que le iba aprisionando, y el muchacho, ya de por sí melancólico, introvertido y solitario, se iba marchitando en plena adolescencia como una flor fallida, mientras sus padres le seguían hablando de pruebas divinas, de resignaciones, de perdones, de amor al prójimo… a lo que él, como buen hijo educado en el respeto y obediencia a sus mayores, intentaba obedecer.

Sin embargo, Diógenes, nombre filosofal de desnudez suprema, no era un niño débil ni miedoso, pues la constitución de su cuerpo, demasiado esbelto y fuerte para su edad, le daba la apariencia atlética que rara vez empleaba en ejercicios físicos, ya que su inclinación natural se volcaba más hacia el estudio y la meditación, extraño fenómeno entre un mundo adolescente que los consideraba extraterrestres.

– De tal palo, tal astilla… ¡menudo cantamañanas! – decía muchas veces el abuelo, enciclopedia andante de aforismos, un hojalatero de pueblo a quien no era extraño oír desde lejos gritando en eternas discusiones en el bar por algún lance de juego, cuando veía lo pacato y retraído que le había salido el nieto, a quien con frecuencia le contaba, al calor del hogar o a la sombra del olivo, según la estación del año, las viejas historias de su pueblo antiguo.

– ¡Míralo, igualito que su padre! – terciaba la abuela, añadiendo con suprema consternación – ¡Y mi hija, mírala, con lo alegre y vivaracha que era!…

Así pues, Diógenes, nombre mediterráneo de infinitos horizontes, arrastraba sus sinsabores con la cartera a cuestas aquellas tardes de invierno, demorando sus pasos entre las luces del atardecer, sentándose en un raído banco frente al escaparate de una boutique, donde se dejaba enamorar sin prisas por la belleza sintética del rostro perfecto y frío de un escultural maniquí de suaves formas femeninas, que plasmaba sobre su bloc de dibujo trazando inspiradas metáforas de rasgos indecisos mientras le iba contando mentalmente, a aquella atenta amiga cautivada tras el cristal, el nuevo acoso o el nuevo desprecio o la nueva indiferencia o el eterno vacío de aquel día que se iba apurando, hasta que la calle quedaba vacía, silenciosa, y los escaparates oscurecían sus efímeras promesas. Entonces se despedía con un lacónico “nomeolvides” de aquel solícito y hermoso rostro ya difuminado por las sombras, y se encaminaba hacia el hogar donde sus amorosos padres volverían a hablarle de las virtudes del perdón, de las ventajas de la mansedumbre, de las glorias del amor al prójimo, mientras Diógenes, nombre de lámpara encendida en plena luz del día, evitaba que le brotaran las lágrimas que ellos no sabían interpretar.

– Y recuerda siempre lo que decía Patronio al Conde Lucanor – repetía su padre convencido de la verdad suprema: “Por la piedad de Dios y por el buen consejo, sale el hombre del sufrimiento y cumple su deseo.”

Aunque el muchacho se abrazaba a su almohada como el náufrago al madero que le mantendría a flote durante el duermevela que le duraba toda la noche.

Pasó el invierno, y la primavera llegaba a su fin con la sospecha de los suspensos acechándole en las aulas y pasillos de aquel centro, reino de un feudalismo atávico donde se practicaban todas las fobias, donde no se conocía la amabilidad y donde la mayoría simplemente eran vasallos asustados de unos señores ignorantes y prepotentes para quienes ejercían de coro en las burlas, escarnios o deshonras de las pobres víctimas, entre las que se encontraba Diógenes, nombre amante del sol y ahorrador de sombras, hacía quien sentían especial predilección. Aunque poco importaba ya todo eso al chico que ansiaba el paso del tiempo ante la perspectiva de unas vacaciones repletas de libertad.

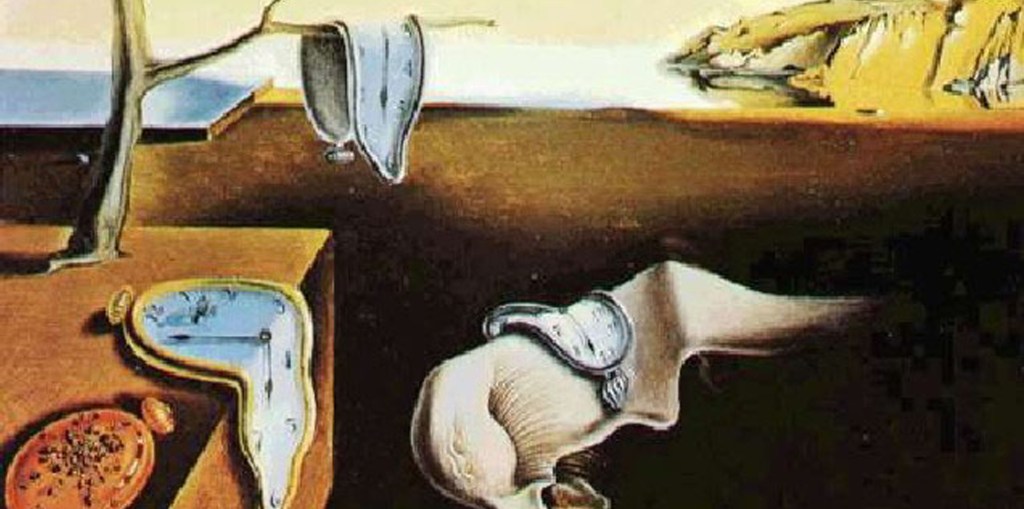

Pero el destino sabe hacer rizos con su pelo y jugar a complicar las cosas. Fue una tarde como las otras, aunque más fría y húmeda, con la calle más solitaria y los niños más proclives a zambullirse en el calor de sus casas, cuando, al pasar por delante de su escaparate preferido, se percató de aquella ausencia que le produjo un fuerte dolor nunca antes sentido: su musa, su modelo, su amada había desaparecido y en su lugar se levantaba un esquelético alambre de color verde y formas indefinidas del que pendían, sin alma, desfallecidos, como aquellos relojes de Dalí, las más variadas prendas que la imaginación diseñadora pudiera crear.

Las garras de la ansiedad atenazaron su pecho y, haciendo cámara con sus manos sobre el frío cristal, escudriñó el interior de aquel mundo nunca explorado sin ningún éxito. La lluvia caía despiadada sobre aquel niño que todos vieron ir de un lado a otro mirándolo todo con expresión aterrada; sobre aquel niño que la gente, siempre indiferente, vio acercarse a un contenedor de una obra y encaramarse a él para luego penetrar en su vientre; sobre aquel niño que los dependientes de las tiendas observaron con curiosidad emergiendo de entre los cascotes aferrado a un bulto parecido a una cabeza humana; sobre aquel niño que los vecinos vieron sentado en su portal acariciando la testa calva de un maniquí con un gran agujero en la frente. La lluvia caía impasible y ahogaba un lamento y borraba unas lágrimas mientras se perdía en el infinito vacío del aquel agujero negro en el rostro amado. Luego, todo fue como un relámpago, por lo que sólo los ojos más avezados en escudriñar desde ventanas clandestinas las vidas anónimas pudieron darse cuenta de cómo apresó una barra metálica del contenedor de derribos y acometió con ella contra la ventana del derroche, donde un día antes habitara su musa, su modelo, su amada, convirtiendo la frontera de cristal en una lluvia de estrellas que explotaban al tocar el suelo y hacían sangrar sus manos con su simple roce celestial.

Aquella tarde, Diógenes, padre de Diógenes e hijo, a su vez, de Diógenes, recibió una llamada al trabajo. Cuando llegó al hospital ya no llovía, pero en cielo no había estrellas, ni luna, sólo oscuridad. En la puerta de la habitación se mantenía estoico un policía quien le pidió que se identificase y el cual le informó de lo sucedido. Al entrar vio a su hijo sentado en la cama, con vendas en las manos y rasguños en la cara, pero con la mirada firme y decidido a soportar cualquier tipo de bronca o tortura.

– ¿Por qué has hecho eso, hijo? – preguntó el padre compungido. Y ante esta pregunta de Diógenes padre, Diógenes hijo, nombre de esclavo en busca de un hombre honesto, perdió todo aplomo y contestó entre hipos y gimoteos:

– Así lo ha querido Dios, papá, así lo ha querido Dios…

Y entonces el padre recordó aquella vieja historia del filósofo que vivía en un tonel, el cual pidió al todo poderoso Alejandro Magno, como toda recompensa a su supuesta infelicidad, que se hiciera a un lado y no le impidiera la llegada de los cálidos rayos solares.

Deja un comentario