Al apearme del tren fui absorbido por una caótica multitud moviéndose en todas direcciones, como en un remolino de aguas turbias tras la avenida de una riada: un empujón por aquí, alguien tropezando por allá, y yo aferrado a mi maletín con fuerza y atención procurando que nada ni nadie me lo arrebatara. Por todo ello fui incapaz de darme cuenta, en contra de mi normal inclinación, de la presencia de una bonita y joven mujer quien, absurdamente inmóvil en un lugar donde reinaba la total actividad, buscaba con la mirada más allá de aquel maremágnum. Sin poder evitarlo, tropecé con ella y me apresté a disculparme, sin embargo, mis torpes palabras se perdieron en el azul de sus ojos que me observaron brevemente con una mirada neutra y ausente. Sin decir nada, reanudó su camino, con la más gélida indiferencia, hasta perderse entre el gentío que iba y venía en su frenético deambular.

Salí de la estación a una calle bastante ancha, ruidosa y repleta de tráfico. En las cimas de los altos edificios todavía brillaba el sol y los comercios de las plantas bajas semejaban hormigueros entre los que yo me sentí, de pronto, aprisionado. A las once y cuarto, eso indicaba un reloj anuncio suspendido en el aire casi sólido del recinto, estaba comprándome algo de comida en un centro comercial, no me tentaba nada la idea de entrar en algún restaurante tras haber pasado las últimas cuatro horas metido en un vagón. Y allí la volví a ver.

Esquivó a una graciosa chica con patines y minifalda y luego caminó por un abarrotado pasillo entre sugerentes escaparates. La seguí a distancia. Salió al aparcamiento, dudó un breve instante y volvió a entrar casi sin dar tiempo a que las puertas se cerraran. De nuevo tropezamos, aunque esta vez el azar tuvo poco que ver. Su mirada de sorpresa fue como una descarga de energía para mi cuerpo cansado, tal vez me recordara. Aprovechando tal circunstancia, mi mejor sonrisa asomó decidida, aunque ella, tras disculparse, aceleró un poco la marcha y subió por la escalera eléctrica mientras yo quedaba enraizado en el mismo lugar, siguiéndola con los ojos hasta perderla de vista por segunda vez.

Marché con mi compra hasta un parque cercano con la sana intención de dar buena cuenta de todo lo comestible que había adquirido. Hacía calor, pero la sombra de los árboles era fresca y el murmullo de las hojas, danzando al viento, y la casi ausencia de gente, me sumió en un agradable sopor que relajó todos mis músculos y doblegó mi voluntad. Creo que me dormí pues vi su rostro, nítido, casi familiar, sonriéndome y, si ello no hubiera sido ya suficiente prueba de estar soñando, comprobé, al volver en mí, mi total inmersión en un mar de inquietas palomas que se me habían adelantado, con impecable diligencia, en lo concerniente a devorar mi comida.

Determiné dirigirme hacia la pensión que había concertado días antes por internet. Lo hice sin prisa, dejándome llevar por sobre unas calles que jamás antes había pisado, pero que, con increíble certera puntería, mis pasos me condujeron hasta el lugar exacto.

Ocupaba este modesto establecimiento un viejo edificio por completo, el cual ostentaba el número infinito en su portal, es decir, el ocho, algo que tomé como una broma del destino que, a veces, le gusta gastar bromas. Estaba este edificio ubicado en una vieja y estrecha callejuela con olor a vino y a tapas de taberna, con rumor a conversación desenfadada y acogedora y con música rancia de jazz añejo. La puerta principal la encontré abierta. Entré pues sin llamar y lo primero en recibirme fue el agradable olor a limpio mezclado con los últimos, seguramente, efluvios del comedor o de la cocina prometedoramente casera. Presioné la campanilla dorada que se exhibía sobre un pequeño mostrador atrincherado bajo el hueco de una escalera y, a los pocos segundos, acudió a recibirme, envuelta en su inmensa humanidad de matrona antigua, la anfitriona más amable y acogedora que hubiera podido desear. Era esta una mujer rubia de pelo recogido en graciosa coleta y con esa dudosa edad que hace constantes equilibrios entre el deseo y la depresión, la cual, tras las pertinentes formalidades, me entregó la llave de mi dormitorio.

Ascendí por unas estrechas, profusamente decoradas y alegres escaleras hasta la puerta número doce del segundo piso. La habitación era pequeña, aunque limpia, reconfortante y con una florida ventana que se abría a un bullicioso patio vecinal donde una bandada de niños competía con otra de gorriones en gorjear entre carreras constantes. Me asomé a la luz de la tarde y allí estaba, como una aparición irreal, quieta, como la primera vez, con la mirada perdida sobre las carreras y los vuelos, las risas y los trinos. Durante unos segundos levantó la cabeza y nos observamos sin un solo pestañeo, y acto seguido, desapareció. Algo dentro de mi cabeza estaba debatiéndose en un desafío que no sabía definir.

En el comedor sólo había dos personas a la hora de cenar: un hombre resollante que ponía todo su empeño en embutirse el contenido de los platos como si le fuera la vida en ello, y una muchachita quien, al contrario de aquel, pellizcaba la comida distraídamente mientras no apartaba la vista del televisor. No sé por qué, pero me sentí un poco decepcionado. Cuando la camarera trajo mi cena, le pregunté, sin ningún pudor, si había algún otro inquilino. Su respuesta afirmativa me animó a dar la descripción de la mujer que había llenado mis pensamientos en las últimas horas, pero no hubo suerte, nadie que se le pareciera tenía una habitación alquilada.

A la mañana siguiente comencé a preparar el trabajo que me había llevado a aquella ciudad, el cual, ya previamente calculado con precisión, si no surgía complicaciones imprevistas, me llevaría una semana, pero debería, por más seguridad, quedarme en la localidad otros siete días, más o menos, los cuales había reservado para hacer turismo por la misma. La verdad es que tenía buenas referencias a este respecto.

Pasaron las jornadas y todo fue como estaba planeado. El tiempo pasaba con rapidez porque mi mente se preocupaba de no dejar cabos sueltos, de no cometer errores, de no despistarme en nada que supusiera un estorbo, por ello, si no por completo, poco a poco, me fui olvidando de la mujer de la primera jornada. Sin embargo, a causa de uno de esos caprichos por los que se rige el destino, otra vez el destino, el día anterior al elegido para concluir mi misión, volví a encontrármela de la misma forma sorprendente.

Fue por la mañana, temprano. Bajaba las escaleras de la pensión con el tiempo justo para tomar el desayuno y salir disparado con el fin de realizar una última comprobación, cuando su persona, de pronto, apareció en el segundo rellano, con una mochila a la espalda y unas bolsas en las manos. Ella se detuvo nada más verme con una mueca mezcla de asombro y fastidio. Se hizo a un lado sin dejar de mirarme y no devolvió mi saludo. Detenido en el rellano la vi desaparecer en su ascenso. En el comedor volví a abordar a la camarera, pero no supo darme ninguna razón satisfactoria. Decidí dejarlo para dos días después, cuando ya hubiera concluido con mi misión.

Pero esa misma tarde el azar volvió a cruzar nuestros caminos y, para mi desconcierto, ella salía del mismo portal del abogado cuyo trabajo me había llevado hasta aquel lugar. Se detuvo un momento y, en esta ocasión, me miró no ya con curiosidad, sino incluso con un cierto esbozo de preocupación. Me limité a sonreírle.

El viernes por la mañana era el momento elegido para concluir mi tarea, todo estaba perfectamente calculado y nada debía fallar. Me levanté a la misma hora de todos los días, a las nueve en punto; tras ducharme, desayuné con tranquilidad y le di un buen repaso al periódico, comprobé que todo estuviera correcto y, sobre las diez y cuarto, salí con dirección a mi lugar de encuentro. Ese punto distaba veinte minutos a pie desde la pensión, por lo que pude ir tranquilamente mirando los escaparates. Cuando llegué eran las once menos cinco, quedaban esos cinco minutos para el desenlace y todo estaba perfecto. Me apoyé contra la pared de mármol del portal y esperé. Como estaba previsto, a las once en punto se abrió la puerta y apareció el hombre de mi interés. Empuñé con disimulo la pistola y me acerqué decidido y firme por su espalda. A la distancia de un metro, levanté el brazo y apunté a su nuca. Apreté el gatillo…

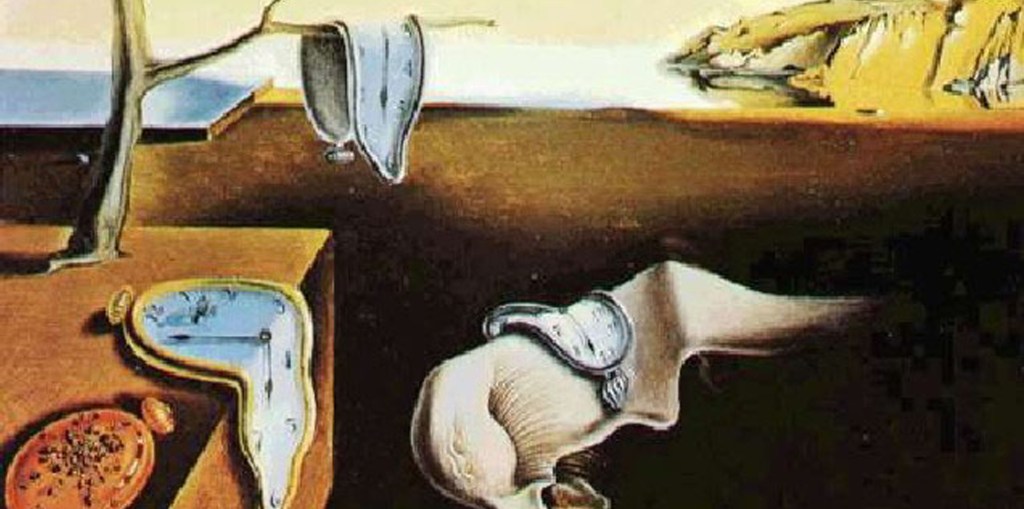

Fue como si el tiempo se hubiera ralentizado, aunque todo ocurrió en décimas de segundo… Y todavía hoy no me lo explico.

La puerta se volvió a abrir y un cuerpo se abalanzó a la calle, justo en el pequeño espacio entre mi pistola y la cabeza del abogado, mi brazo descendió unos pocos grados que desviaron el disparo.

Sus ojos me miraron desde el suelo atónitos y confusos. Yo dejé caer el arma y me quedé estúpidamente paralizado. Un sinnúmero de manos me aferró y caí al suelo, cara a cara con el rostro conocido de la muchacha incógnita.

El abogado estaba ileso, pero ella tenía una herida en el cuello por donde la vida se le escapaba a gran velocidad. Quise gritar, pero mi voz se negaba, quise cerrar con mis manos aquella inaudita fuente roja, pero no podía hacer nada, sólo mirar sus ojos agrandados por el miedo y sus labios que se movían intentando decir algo que, antes de que me arrastraran de allí, pude escuchar casi en un susurro:

“Lo sabía desde que te vi en el tren… Sí… Lo sabía…”

Deja un comentario