El suave viento me trae el pitido inconfundible y yo levanto la mirada del libro donde la tenía prendida. Sé que, en unos segundos, con lentitud al principio, como corresponde al partir de la pequeña estación, ira aumentando la velocidad hasta dejar atrás la curva entre la montaña y el río, firmemente vigilado por el castillo de Segorbe, para trazar otra más amplia por el valle hasta llegar al túnel. Y dejaré de escucharlo. También puede ocurrir al contrario, depende si va hacia Aragón o vuelve de allí, y entonces todo sucede a la inversa con más o menos la misma rutina. El más frecuente es como un gusanito, el de pasajeros, pero, al menos dos veces al día, pasa una larga serpiente multicolor cargada de contenedores con mercancías. Sí, es el tren. Y da igual los años que yo cumpla, pues al verlo desde la distancia de mi pueblo, sigo sintiendo la misma melancolía de trotamundos encallado y la nostalgia de observar el paso del mundo tras los cristales de sus ventanillas. Hay algo romántico en el tren que no lo tiene ningún otro vehículo.

En tren marchó mi padre, como tantos otros españoles en la década de los sesenta, más allá de los Pirineos en busca de un trabajo que en su tierra no hallaba. Él lo encontró en el sur de Francia y en aquello que mejor sabía hacer: el campo. Allí estuvo un tiempo separado de la familia, mientras nosotros, en nuestro pueblo lleno de luz mediterránea, esperábamos sus cartas y su dinero. Mi recuerdo de aquella época no es el de una ausencia, no, pues mi madre se encargaba diariamente de hacer real la presencia del padre, contándonos los cuentos que él siempre nos contaba, relatándonos anécdotas que le ocurrieron a él en su juventud, creando una lista de castigos o premios que se le comunicarían a su regreso, escribiéndole unas largas cartas semanales que, con escasas variaciones, eran siempre iguales, pidiendo por él en nuestras oraciones de cada noche, e, incluso, buscando en la radio emisoras francesas que no entendíamos, pero que tenían la facultad de acercarnos un poco más.

En Navidad volvió durante unos días y vino cargado de alegría, vitalidad y regalos. Si alguna imagen tengo de lo que debe ser la Navidad, es la de aquel año. Nunca el arbolito brilló tanto con tan pocas luces, nunca el Belén estuvo tan animado con tan pocas figuras, ni la mesa tan apetitosa con tan pocos manjares, y nunca más volvimos a cantar villancicos con tantas ganas y fuerza. El sol mediterráneo lució sus mejores galas y las cosas más sencillas se llenaron de fantasía e ilusión.

Para el día de Reyes ya se había marchado, de nuevo en tren, pero su presencia se hizo magia al abrir el balcón y descubrir los grandes paquetes con nombres propios, envueltos en un arcoíris de papel y con un deseo que venía de más allá de los Pirineos: “¡Bon Noël!” En pocos segundos el arcoíris quedó esparcido por el suelo de la sala y ante nuestros ojos asombrados aparecieron aquellos sueños que pronto nuestras nerviosas manos convertirían en realidad con solo tocarlos.

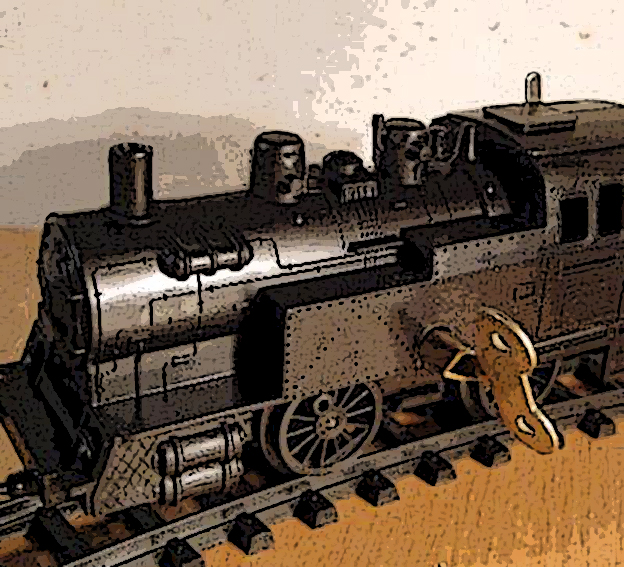

Y allí estaba aquella máquina de vapor roja y negra, con su departamento para el carbón, su cabina con puerta que se abría y se cerraba, con sus tres vagones azules y plateados, llenos de ventanas a cada lado y ruedas veloces que emitían un susurro de caminos y distancias, con sus vías de plástico que al juntarlas formaban una enorme circunferencia por donde corrían mis deseos persiguiendo horizontes siempre diferentes e ignorados, con su llave dorada, portentosa llave de vida que traía el movimiento a lo inerte y daba velocidad a mi fantasía. Mi amor por aquel tren fue un flechazo que duró durante años y años, incluso cuando ya estaba roto y la llave perdida, y más cuando descubrí que él también era emigrante en tierra extraña: “Made in Ibi, Spain,” decía en su panza. Seguro que cuando mi padre lo compró más allá de los Pirineos no sabía que aquello era un reencuentro.

Por eso, cuando él nos llamó para que fuéramos a su lado, hacia aquellos lugares donde, según él, se hablaban tantas lenguas como había en Europa y donde todo era más verde, pero menos luminoso, yo ya había viajado millones de kilómetros dentro de mi pequeño tren, cruzando bosques y montañas, ríos y desiertos, visto ciudades y aldeas, saludado a toda la gente del mundo, de todas las razas y lenguas, de todas las formas y destinos…

Así que, cuando un buen día mi madre llenó su maleta vieja y raída por el tiempo y los roces, añadiendo dos cestas de mimbre y un bolso grande de tela con nuestras cosas y nos fuimos para allá, yo estuve casi todo el tiempo pegado a la ventanilla, saludando a tantos amigos que ya en mis juegos antes había visto al pasar y reconociendo todos los paisajes que junto a las vías de plástico ya había soñado.

Y así descubrí, tras unos cristales de una ventanilla fría y cerrada, que para recorrer el camino no necesitaba caminar…

Deja un comentario