Seis son las acepciones que la palabra “espejo” tiene en el diccionario, sin embargo, para lo que quiero contarte, me basto con tres de ellas, a saber: material bruñido que refleja los objetos que tiene delante, cosa que se utiliza como imagen de algo y persona digna de estudio e imitación.

Y es que no me negarás que Jorge Luis Borges, el célebre escritor argentino, es un claro espejo en el que mirarse para quien desee ser alguien en el mundillo literario, al mismo tiempo, sus obras son un buen espejo de la buena literatura y nos queda la primera acepción de todas, la cual va a ser nuestra protagonista, pues Borges expresó en varias ocasiones su fascinación e inquietud hacia los espejos, un tema recurrente en su obra y en sus reflexiones personales. Su miedo o aversión a los espejos no era tanto un temor físico, sino más bien una reacción filosófica, psicológica y metafísica profundamente arraigada en sus ideas sobre la identidad, el infinito y la realidad.

Borges veía en los espejos una representación del infinito, ya que pueden generar una serie interminable de reflejos, especialmente cuando se enfrentan dos de ellos entre sí. Esta idea lo perturbaba porque evocaba la noción de un universo sin límites, donde la realidad se replica indefinidamente, desdibujando los contornos de lo real. Y así lo explica en su poema “Los espejos”: “Me da temor el cristal que multiplica / Los ejemplares de la humana laya”, reflejando su incomodidad ante la idea de que los espejos creen copias interminables de uno mismo, lo que puede interpretarse como una pérdida de unicidad.

Al mismo tiempo, al reflejar la imagen de una persona, los espejos plantean preguntas sobre la naturaleza del yo. Borges, influenciado por corrientes filosóficas como el idealismo de Berkeley o Schopenhauer, cuestionaba la solidez de la identidad personal. El reflejo en el espejo podía ser visto como un doble, una versión de uno mismo que existe de forma autónoma y que, en cierta manera, desafía la idea de un yo único. Esta duplicación lo llevaba a reflexionar sobre si el reflejo era una mera imagen o algo con una existencia propia, una idea que explora en cuentos como “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” o en sus ensayos.

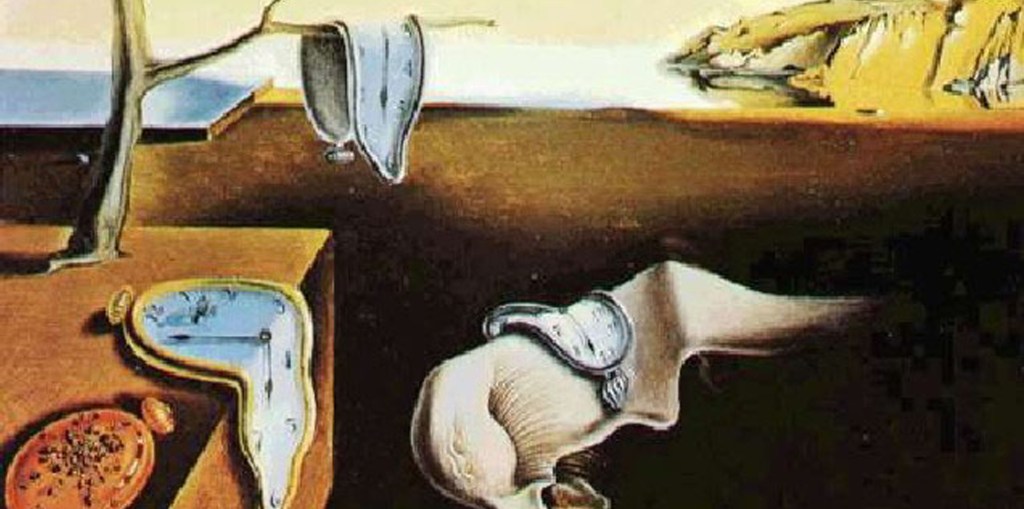

Por otra parte, para Borges, los espejos simbolizaban la ilusión. En muchas culturas, los espejos han sido asociados con lo mágico o lo engañoso, y Borges, con su interés en la metafísica y la literatura fantástica, los veía como portales hacia una realidad alternativa o ficticia. Esta idea de que el espejo no refleja la verdad, sino una versión distorsionada o inventada, lo inquietaba, ya que ponía en duda la naturaleza de lo que percibimos como real.

En relación con lo anterior, Borges asociaba los espejos con supersticiones y creencias antiguas. En su poema “Los espejos”, menciona cómo en ciertas culturas se cubren estos tras la muerte de una persona para evitar que el alma quede atrapada. Esta percepción de los espejos como objetos con un poder casi mágico, capaces de capturar o distorsionar la esencia de una persona, contribuía a su sensación de inquietud, y en su ensayo “El espejo de los enigmas”, cita textos religiosos y mitológicos que refuerzan esta visión de estos objetos como algo perturbador.

Pero además de estas razones filosóficas, Borges tenía una relación personal con los espejos que se intensificó con el tiempo. Su progresiva ceguera, que comenzó a manifestarse en su adultez, lo llevó a depender menos de la vista y más de la imaginación. Los espejos, que son intrínsecamente visuales, podían haber representado para él un recordatorio de su pérdida de visión y de la fragilidad de la percepción humana. En este sentido, su aversión también podría estar vinculada a una experiencia estética: los espejos, al ser tan comunes y a la vez tan enigmáticos, encarnaban una paradoja que lo fascinaba y lo repelía al mismo tiempo.

En resumen, el miedo de Borges a los espejos era una mezcla de fascinación intelectual y rechazo visceral, alimentado por su percepción de estos como símbolos del infinito, la duplicidad, la ilusión y lo sobrenatural. Esta inquietud no solo se refleja en su vida personal, sino que impregna su obra literaria, donde los espejos aparecen como motivos recurrentes que invitan al lector a cuestionar la realidad y la propia existencia.

Así pues, tras reflexionar sobre la extraña relación entre el sublime Borges y ese humilde e inofensivo objeto al que denominamos “espejo” , me ha venido la inspiración de dar forma a una de mis historias sencillas, cuyo relato toma la aversión de Borges hacia los espejos como un punto de partida, explorando su visión de ellos como símbolos del infinito, la duplicidad y la ilusión. La atmósfera y el tono buscan evocar el estilo borgiano, con su mezcla de lo cotidiano y lo metafísico, y un final ambiguo que dejo para que cuestiones la naturaleza de la realidad. Lleva por título:

El espejo de la calle ciega

Anselmo vivía en la calle ciega, donde las casas de adobe se apiñaban como libros olvidados en un estante.

Era Anselmo un bibliotecario retirado que había heredado de su padre, no solo un gran amor por los libros, sino también una aversión inexplicable hacia los espejos. Pero no era este un miedo vulgar, de esos que hacen temblar las manos ante un cristal en la penumbra, sino algo más hondo, algo como una certeza de que los espejos no devolvían las imágenes, sino que las robaban, multiplicándolas en un infinito más allá de este mundo.

Por este motivo, Anselmo había cubierto con sábanas viejas los pocos espejos que había en su casa, un caserón de techos altos en el que el polvo narraba historias propias dormidas en el olvido. Los vecinos, que lo veían salir cada tarde con su bastón y su sombrero ladeado, saludando a todo el mundo con amabilidad, pero siempre distante y enigmático, murmuraban sobre él inventando mil y un misterios no comprobados, aunque por todos aceptados. Pero a Anselmo esto no le afectaba en lo más mínimo y no les prestaba atención. Él hablaba poco y, cuando respondía a alguna pregunta, siempre parecía hacerlo por educación más que por ánimo de entablar conversación. Solo una vez, en la coqueta pastelería de la esquina, se le escapó un comentario al ver a dos bonitas jovencitas retocarse ante el ornamental espejo que lucía junto a la entrada: “Los espejos no mienten, pero tampoco dicen la verdad. Son puertas que no deberíamos cruzar”.

Una noche de verano, mientras dormía acunado por el crujir de las maderas del caserón, Anselmo despertó con un sobresalto. Un sonido metálico, como el roce de un cuchillo contra un cristal, reverberaba desde el salón. Se levantó, descalzo, y avanzó con el bastón tanteando las sombras. Al llegar al salón, el aire se volvió denso, como si alguien hubiera estado respirando en ese espacio antes que él. Anselmo miró en todas las direcciones, pero allí no había nadie más, aunque no pudo evitar sentir un escalofrío cuando, al pasar su mirada sobre una pared que siempre había creído desnuda, vio que en ella colgaba un espejo antiguo con un marco de bronce labrado en formas que daban la sensación de movimiento bajo la luz lunar que se colaba por la ventana y totalmente desnudo del velo con que estaban cubiertos el resto de los espejos de la casa. Por lo que pensó: “Este no es mío”.

Anselmo sintió que el suelo se inclinaba. El espejo estaba vivo, o al menos lo parecía. Su superficie no reflejaba el salón, sino una versión distorsionada de él: los muebles estaban torcidos, desde las sombras se percibían miradas, y en el centro, donde debería haber estado su reflejo, había un hombre joven, con los ojos encendidos por una furia que nunca había sentido. Un Anselmo del pasado que lo miraba fijamente. Intentó apartar la vista, no pudo. Era como si el espejo lo hubiera atrapado, no en su superficie, sino en su voluntad.

“No eres yo”, murmuró Anselmo, más para convencerse que para desafiar al reflejo. Pero el otro sonrió, una sonrisa que no tenía nada de humana, y dio un paso hacia el borde del espejo, como si quisiera salir. El marco de bronce vibró, y las figuras labradas —serpientes, rostros, espirales— comenzaron a girar lentamente. Anselmo retrocedió, pero algo en el suelo parecía que le retenía impidiéndole escapar.

Entonces Anselmo pensó que quizá aquel espejo no fuera un objeto, sino una idea, y que podría haber estado allí siempre, no en la pared, sino en su mente, en los libros que leía, en los sueños que lo acosaban, y pudiera ser que cada vez que evitaba un espejo, cada vez que cubría uno con una sábana, lo estaba invocando. ¿Y si el infinito que tanto temía no estaba en el cristal, sino en él mismo?, ¿cabía la posibilidad de que su existencia fuera solo una copia de otra, y esa copia, a su vez, de otra más?

Con un esfuerzo que le arrancó un grito, Anselmo alzó su bastón y golpeó el espejo. El cristal se hizo añicos, pero los fragmentos no cayeron al suelo, sino que se quedaron suspendidos en el aire, cada uno reflejando una escena distinta: Anselmo joven, Anselmo viejo, Anselmo escribiendo un libro que nunca terminó, Anselmo muerto en una calle que no reconoció. Y en cada fragmento, el otro Anselmo lo miraba, multiplicado, eterno.

Tras varios días de no ver a Anselmo dar sus paseos acostumbrados, los vecinos comenzaron a preguntarse si estaría enfermo o le habría pasado algo, así que decidieron llamar a la policía y entrar en aquella casona que tanto les imponía. Cuando accedieron al interior, encontraron la casa totalmente vacía, sin muebles, ni espejos, ni sábanas tapándolos, ni rastros de Anselmo. Solo un libro abierto sobre el suelo del salón, con una frase subrayada en tinta roja: “El espejo no refleja el mundo, lo crea”. Nadie se atrevió a tocarlo. La calle ciega, desde entonces, quedó más silenciosa, como si temiera mirarse a sí misma.

FIN

Deja un comentario