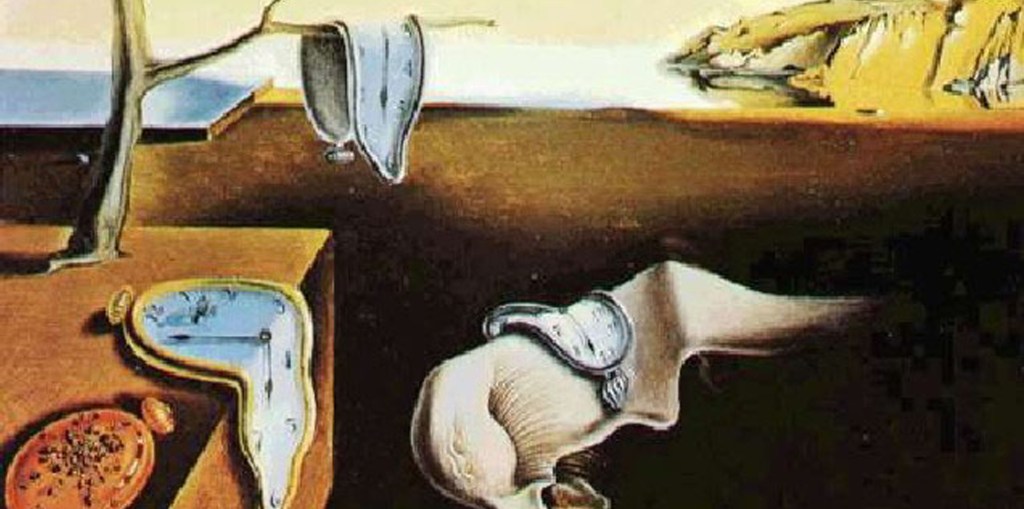

upongo que ya te habrás dado cuenta, tal como está la situación por nuestro pequeño y sacrificado planeta, de que la realidad supera a la ficción más descabellada, pero eso no es patrimonio del presente, sino que en el transcurso de la historia este teatro de títeres que es la humanidad ha ido dejándonos increíble momentos para rememorar: desde conspiraciones que parecen sacadas de una mala novela de espías, hasta juicios teatrales contra deidades, los anales del pasado están repletos de episodios tan asombrosos que hacen que uno se pregunte si la humanidad no estará improvisando sobre la marcha, pues estos momentos, como el que seguidamente te voy a relatar, no solo sorprenden por su extravagancia, sino que revelan las pasiones, contradicciones y locuras que han modelado nuestro mundo.

En enero de 1918, con la Revolución Rusa todavía echando humo, los bolcheviques decidieron montar un espectáculo en Moscú que parecía sacado de un guion de comedia surrealista: el “Juicio del Estado Soviético contra Dios”. Así, tal cual. Liderados por Anatoli Lunacharski, el comisario de Instrucción Pública de Lenin, que parecía tener un talento especial para el drama, organizaron este evento los días 16 y 17 de enero como parte de su plan para darle un portazo a la religión, que veían como un estorbo para su proyecto del “hombre nuevo” soviético.

El juicio fue una mezcla de teatro y parodia legal. Durante cinco largas horas, un tribunal popular, con Lunacharski al frente como si dirigiera una obra de vanguardia, leyó los cargos contra Dios. ¿Las acusaciones? Nada menos que “genocidio” y “crímenes contra la humanidad”. Como Dios no se presentó —raro, ¿no? — pusieron una Biblia en el banquillo para hacer de acusado. Los fiscales, con cara de estar tomándoselo muy en serio, sacaron “pruebas” basadas en historias antiguas, mientras los defensores, asignados por el propio Estado, intentaron salvar el pellejo del reo alegando que sufría de “demencia grave”. El tribunal, sin mucho suspense, desechó la idea.

El 17 de enero, es decir, al día siguiente, llegó el veredicto: culpable. Y la sentencia no se hizo esperar. Lo que no se especifica es si le fue asignado al reo un sacerdote por si quería confesar… El caso es que, esa misma mañana, un pelotón de fusilamiento disparó cinco ráfagas de ametralladora al cielo de Moscú, cuyos proyectiles parece que perforaron algunas nubes. Sin embargo, tras esta pantomima, la idea era clara: ridiculizar la fe y dejar bien sentado que el nuevo régimen no compartía el escenario con nadie, ni terrenal ni celestial.

El numerito no se quedó en una simple anécdota de café. Fue como el tráiler de una campaña antirreligiosa que pronto pasó a la acción: iglesias convertidas en almacenes, bienes eclesiásticos confiscados y, antes de 1924, unos 25,000 clérigos ortodoxos encarcelados y unos 16,000 ejecutados, según estimaciones históricas. Lunacharski, que probablemente pensó que su juicio era una genialidad propagandística, no imaginó que estaba abriendo la puerta a una represión que se pondría mucho más seria con la llegada al poder del padrecito Stalin.

En resumen, el “Juicio contra Dios” fue un episodio tan absurdo como una comedia de enredos, pero con un trasfondo que dejó poco espacio para risas. Un momento en el que los bolcheviques, aún asentándose en el poder, decidieron que hasta el cielo necesitaba un correctivo.

Pues ya ves, la realidad histórica, con su talento para lo inverosímil, a veces parece pedir a gritos que la convirtamos en ficción, así que he pensado que este episodio tan estrafalario podría convertirse en una sátira moderna donde la línea entre lo real y lo inventado se difumine, así que aquí tienes una historia que, aunque imaginada, no se aleja tanto del espíritu de aquella época revolucionaria…

El pequeño juicio de Krasnoye.

En el polvoriento pueblo de Krasnoye, donde las gallinas tenían más opinión que los vecinos, llegaron un gélido día de invierno Ivan y Misha, dos jóvenes revolucionarios con las barbas desaliñadas y los ojos encendidos por el fervor de Petrogrado, pues habían presenciado algo grandioso en la capital: ¡el juicio y fusilamiento de Dios! Sí, nada menos que el Todopoderoso, sentenciado por un tribunal bolchevique por crímenes contra el proletariado. Con el pecho henchido de orgullo, convocaron a los vecinos en la plaza, frente a la iglesia medio derruida, para compartir la hazaña y repetirla allí mismo.

Y fue Iván, el mejor orador de los dos, quien, subido en un barril de pepinillos, convocó a los habitantes de la aldea con el grito de “¡Camaradas!”. Y una vez reunidos, sino todos los pobladores, una gran mayoría, les comunicó con entusiasmo que en Petrogrado habían liberado al pueblo de la opresión divina y que era justo que allí, en su villa libre de Kranoye, se hiciera lo mismo, por lo que proponía crear un tribunal popular y juzgar a Dios, como paso previo a su ejecución. Guardó silencio y miró a los asistentes en cuyas bocas abiertas se iba congelando el aire expulsado por sus pulmones y en cuyos ojos como platos no se atrevían a mirar hacia arriba, por si acaso. Pero Iván volvió a lanzar un “¡Camaradas!” con su voz de barítono que les hizo reaccionar, por lo que pudo aprovecha para proponerles llevar a cabo ese juicio en ese mismo instante y, claro, ante la pregunta de “¿Quién está con nosotros?”, el murmullo creció entre los aldeanos hasta llegar a un grito de entusiasmo. Algunos, convencidos por la fiebre revolucionaria, alzaron los puños. Otros, más temerosos de los rifles que portaban los jóvenes, asintieron con nerviosismo. La anciana baba Yaga —que no era bruja, pero casi— gritó: “¡Adelante, que ese Dios nunca me dio un invierno sin congelarme los pies!”. La mayoría, entre vivas al comunismo y miradas de reojo, apoyó la moción.

Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. El pope Grigori, con su barba larga como un invierno siberiano, se abrió paso entre la multitud, blandiendo un crucifijo como si fuera una espada y gritando “¡Herejía! ¡Herejía!” Y aprovechando la sorpresa les endiñó lo de siempre: que si Dios era eterno, que si había creado la tierra y los cielos, que si no se le podía juzgar como a un vulgar Kulak con deudas, y todo eso que siempre predicaba. Pero antes de que la turba respondiera, el maestro Dimitri, un ateo declarado que leía a Marx como si fuera un poemario romántico de moda, levantó la mano con aire de profesor corrigiendo una suma mal hecha y pidió la venia para hablar, con tanta cortesía y educación que todos se la concedieron. Así que, tras ajustarse las gafas que llevaba rotas desde hace tres años, les dijo que eso del juicio a Dios era un disparate contra la lógica, pues si el partido se cansaba de decir que Dios no existía, ¿a quién demonios pretendían juzgar?, ¿al aire?, ¿a una nube con barba?… ¿No se daban cuenta de eso era una contradicción ideológica? Y concluyó su perorata asegurando que él no participaría en un circo metafísico.

El silencio duró lo que tarda una patata en caer al suelo. Luego, estalló el caos. “¡Contrarrevolucionarios!”, gritó alguien. “¡Saboteadores!”, añadió otro. En un abrir y cerrar de ojos, el pope y el maestro fueron atados con cuerdas de cáñamo y arrastrados a un granero, acusados de obstruir el progreso.

Esa misma tarde, los revolucionarios organizaron el gran juicio. En la plaza, un retrato de Lenin observaba desde un poste, como si aprobara el espectáculo. Ivan, autoproclamado fiscal, señaló al cielo con dramatismo y dijo con voz potente y decidida: “¡Dios, te acusamos de explotar al pueblo, de llenar iglesias mientras los campesinos mueren de hambre, y de no hacer nada por la revolución! ¿Qué tienes que decir en tu defensa?” Y la respuesta fue el silencio. Una paloma pasó volando y dejó caer un regalito sobre el sombrero de Misha, lo que algunos interpretaron como una señal divina, aunque se guardaron mucho de decir una palabra, e Ivan lo ignoró y sentenció: “¡Culpable! ¡Que el pueblo ejecute la sentencia!”

Y todos los vecinos, armados con escopetas, hoces y hasta un tirachinas, apuntaron al cielo. “¡Fuego!”, gritó Misha, y una ráfaga de disparos retumbó, haciendo temblar las ventanas. Las gallinas huyeron despavoridas, y hasta el gato del herrero salió corriendo con el rabo entre las patas.

Pero apenas unos segundos después, algo extraño ocurrió. Un zumbido creció en el aire, seguido de un ¡plaf! ¡pum! ¡crash! Los proyectiles comenzaron a llover sobre el pueblo. Una bala atravesó el tejado de la taberna, otra reventó un cubo de agua, y un cerdo, que hasta entonces había vivido una vida tranquila, soltó un chillido final antes de desplomarse.

“¡Dios contraataca!”, gritó baba Yaga, corriendo a esconderse bajo un carro. El pánico se apoderó de la plaza. Los aldeanos se metieron bajo mesas, en establos y hasta en el pozo, convencidos de que el Creador, furioso, había devuelto el ataque.

Esa noche, en una reunión de emergencia iluminada por velas —porque alguien había disparado al único generador del pueblo—, los vecinos temblaban. “Hemos enfadado al Todopoderoso”, sollozó el panadero. “¡Hay que hacer las paces o nos mandará un diluvio de balas!”. Tras mucho debatir, decidieron firmar un armisticio con Dios. Pero ¿quién lo negociaría? La respuesta fue obvia: liberar al pope Grigori, como emisario divino, y al maestro Dimitri, para que redactara el tratado con su letra de maestro de escuela.

Al amanecer, sacaron a los dos del granero. El pope, con la barba aún más desordenada, y el maestro, con las gafas torcidas, intercambiaron una mirada cómplice. Ambos sabían la verdad: no era Dios, sino la gravedad, quien había devuelto los disparos. Pero ¿para qué arruinar la fe —o el miedo— del pueblo? “Hagamos lo que piden”, murmuró Dimitri, guiñando un ojo. “Que crean que salvaron a Dios.”

El pope asintió, conteniendo una risita. Y en una ceremonia solemne, Grigori firmó un pergamino redactado por Dimitri, declarando la “paz eterna” entre Krasnoye y el Cielo. Los aldeanos, aliviados, celebraron con vodka y canciones, convencidos de que su pueblo había salvado a Dios de los bolcheviques.

Ivan y Misha, algo confundidos pero felices por la victoria simbólica, regresaron a Petrogrado a contar su hazaña. Mientras, el pope y el maestro se tomaron un té en la escuela, riendo a escondidas. Dimitri alzó su taza y brindó: “Por la Gravedad, amigo Grigori. La mejor aliada de la revolución. A lo que el pope respondió brindando con una sonrisa: “Y del Cielo. Amigo Dimitri.

Y así, Krasnoye entró en la historia como el pueblo que juzgó a Dios, lo enfadó, y luego lo salvó, todo sin disparar una sola neurona.

FIN

Deja un comentario