Seguramente, al leer el título, te habrá venido la imagen de alguna persona conocida afectada por el complejo del síndrome de Diógenes, el cual lleva el nombre del filósofo griego Diógenes de Sinope, quien abogaba por una vida austera, simple y en armonía con la naturaleza, rechazando las convenciones sociales, el lujo y las posesiones materiales, por lo que, francamente, la conexión entre el complejo y el propietario del nombre parece más una broma de mal gusto que un reflejo fiel de su pensamiento. Pero analicemos un poco más este tema:

Diógenes, era un cínico descarado que vivía en un barril porque ¿para qué tenía que complicarse la vida con una mansión?, era como la estrella del rock del siglo IV a.C. quien, cuando el gran Alejandro Magno conquistó Sinope y se acercó hasta su barril para conocerlo, le ofreció que le pidiese lo que quisiera que él se lo daría, a lo que el bueno de Diógenes le respondió: “Hazte a un lado que me tapas el sol.” Y es que su filosofía era clara: vive simple, pasa de lujos, y ríete de las ridiculeces sociales. Este hombre era la encarnación de la autosuficiencia, buscando la virtud en la verdad pura, sin adornos ni tonterías.

Dicho lo anterior, está claro que el síndrome de Diógenes es otra cosa. Este es cuando alguien convierte su casa en un basurero, acumulando trastos inútiles como si fueran tesoros, mientras se olvida de bañarse y vive como si la civilización no existiera. Aislamiento total, higiene en coma, y un “no, gracias” rotundo a cualquier ayuda. Suele afectar a personas mayores, pero no es exclusivo de ellos, y las causas pueden ser varias, desde una demencia, una depresión o un cable suelto en la cabeza.

Entonces, ¿Qué tienen en común?… pues no mucho, la verdad, se piensa que evoca a Diógenes porque tanto el filósofo como una persona con este síndrome se comportan como ermitaños, uno desde su barril y el otro encerrado con su basura, y ambos ignoran las reglas sociales, aunque los motivos son distintos, pues Diógenes las encontraba absurdas y las debatía, pero una persona afectada simplemente está en su propio mundo.

Pero hasta aquí las coincidencias, ya que Diógenes habría quemado la pila de cacharros que acumulan estas personas, pues él despreciaba las posesiones, mientras que el síndrome es una oda al caos material. Así mismo, Diógenes vivía una vida simple por elección, con una coherencia brutal, sin embargo, la vida de los afectados por el síndrome es un puro desorden patológico bastante alejado de cualquier filosofía. Y aunque Diógenes no era un modelo de glamur, no hay pruebas de que oliera a vertedero.

Entonces, te preguntarás, quién y por qué le pusieron este nombre. Pues fueron unos médicos llamados Clark y Mankikar quienes, en 1975, decidieron que “Diógenes” sonaba bastante fino e interesante para describir este caos, así que tomaron la imagen del filósofo como la de un viejo excéntrico y la estiraron hasta romperla. Error garrafal: Diógenes no era un acumulador ni un desastre ambulante; era un provocador con principios.

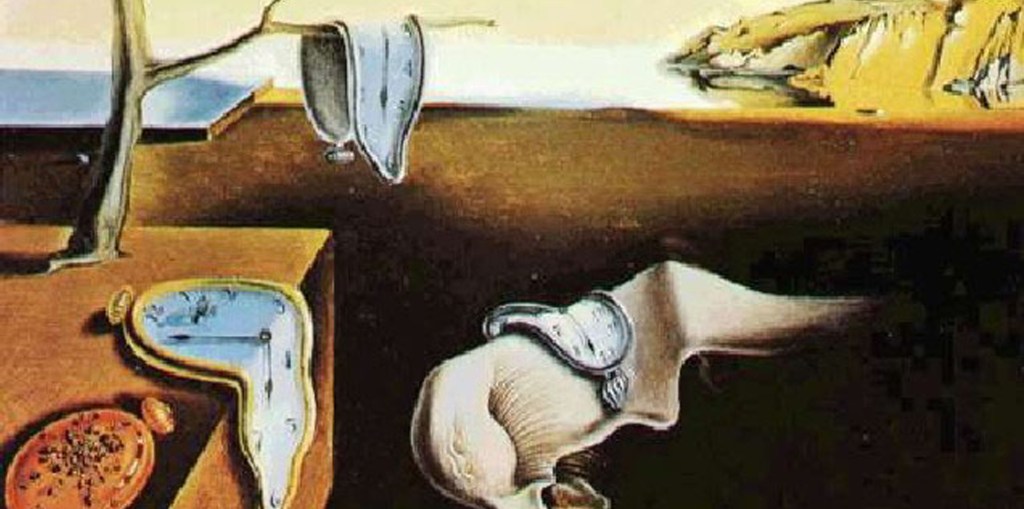

Resumiendo, llamar “síndrome de Diógenes” a este trastorno es como nombrar una hamburguesería con el apelativo “El rincón del vegano”. La conexión es una caricatura: aislamiento y desprecio por las normas, sí, pero el filósofo se reiría ante la idea de acumular basura. Su legado es la libertad del desapego; el síndrome es un monumento al descontrol. Compararlos es pura ironía, pero me ha aportado una buena idea para otro de mis cuentos que he titulado:

Acumulando ofensas

Anselmo era una figura venerada en los clubes de jazz de la ciudad, un clarinetista cuya música en Los Suspiros del Viento parecía destilar la esencia de la vida misma. Sus solos, llenos de matices, hacían que los asistentes cerraran los ojos y soñaran. Pero todo cambió tras la traición de Clara y su abandono, días antes de la boda, largándose con un comerciante de vinos, dejándole solamente una nota de despedida en la mesa del comedor con un escueto mensaje: “No eres suficiente para mí”. Y encima se había bebido la última botella de tinto que le quedaba. Aquel desengaño fue la primera grieta en su alma y el primer objeto en su colección: el anillo de compromiso, guardado en una caja de madera junto a la partitura de una balada que había compuesto para ella, con un título poco original: Clara de Luna. Y, con los dientes apretados, se dijo: “Esto es para no olvidar”.

Pero Clara solo fue el primer peldaño en su escalera hacia la molicie. Otros agravios, reales e imaginados, comenzaron a acumularse como notas discordantes en su mente. Su madre, años atrás, lo había reprendido frente a sus primos por un mal examen, golpeando la mesa con una taza de porcelana que se resquebrajó, mientras le repetía: “Nunca serás nadie”. Así que Anselmo rescató y guardó la taza rota junto al anillo y la partitura. En 2003, un crítico musical, tras un concierto, publicó una reseña donde lo calificaba de “clarinetista prometedor, pero carente de alma”, y Anselmo arrancó la página del periódico y la clavó en una pared. Incluso su amigo de infancia, Raúl, lo traicionó al mofarse de sus planes fracasados de abrir su propio club de jazz: “soñaba demasiado grande para su talento tan corto”, al enterarse, Anselmo garabateó una caricatura cruel de Raúl sobre una servilleta del bar que conservó junto al resto de cosas.

Para cada ofensa encontraba un objeto: un peine que su primer maestro de música le lanzó cuando falló una escala mientras le gritaba: “¡Torpe!”; un folleto de un concierto donde el nombre de Anselmo fue omitido por error, lo que interpretó como una afrenta deliberada; una boquilla de clarinete que reservó para un aprendiz futuro, que nunca llegó. Incluso guardó un guijarro del parque donde un desconocido lo miró con desdén en 2010, convencido de que esa mirada escondía un insulto. Su casa, antes un santuario de vinilos, partituras y hermosas macetas con plantas se transformó en un laberinto de rencores. Pilas de objetos —papeles amarillentos, ropa raída, muebles astillados— bloqueaban las ventanas, y el aire se volvió denso, impregnado de moho y amargura. Anselmo catalogaba cada pieza en un cuaderno deshilachado, anotando la fecha, el culpable y la ofensa: “Reloj parado – Vecino Juan, 2007, dijo que mi música era ruido”.

El jardín, que alguna vez fue un oasis de rosales y jazmines donde Anselmo ensayaba al atardecer, también sucumbió a su obsesión. Los vecinos, que tiempos anteriores solían detenerse a escuchar sus melodías, fueron testigos de su transformación. Primero, las flores dejaron de regarse y murieron, reemplazadas por montones de objetos que Anselmo no podía guardar dentro: un carrito de supermercado oxidado, que asoció con un tendero que lo acusó de robar una manzana; un neumático pinchado, recuerdo de un taxista que lo insultó por no dejar propina; una silla rota, que un colega de la banda dejó en su puerta como “broma”. Las enredaderas comenzaron a trepar por estas reliquias, como si la naturaleza misma se aliara con el rencor de Anselmo. El césped se convirtió en un barrizal donde brotaban objetos extraños: un maniquí sin cabeza, que Anselmo dijo que representaba “la falsedad de todos”; un espejo rajado, colocado frente a un árbol seco, que reflejaba el cielo gris… Y los vecinos susurraban que el jardín tenía vida propia, que los objetos se movían ligeramente por las noches, y se escuchaba como si respiraran.

La música de Anselmo, que antes fluía como un río, cambió al compás de su alma. Los solos cálidos y envolventes se tornaron ásperos, con notas que rasgaban el aire como cuchillos. Sus ensayos, audibles desde el jardín, eran ahora lamentos que ponían la piel de gallina. “Es como si el clarinete pidiera socorro”, comentó una vecina. Los niños del barrio, que antes lo admiraban, lo apodaron “el chatarrero” y evitaban su casa, diciendo que la música atraía sombras. Anselmo, mientras tanto, se transformaba físicamente: su espalda se encorvó, como si cargara el peso de cada objeto; su piel, antes bronceada, se volvió cenicienta; su cabello, antes pulcro, colgaba en mechones grasientos. Sus ojos, que solían brillar al tocar, ahora eran pozos oscuros y ardientes que querían penetrar más allá buscando la próxima ofensa.

Dejó de presentarse a los ensayos y conciertos de Los Suspiros del Viento. Luz, la pianista, y Diego, el contrabajista, intentaron contactarlo, pero Anselmo no respondía. Preocupados, decidieron visitarlo una noche de tormenta. La puerta de la casa estaba entreabierta, y un hedor a moho los golpeó al entrar. El interior era un caos: torres de objetos amenazaban con derrumbarse, y un zumbido, como una nota sostenida, vibraba en el aire. Llamaron a Anselmo, pero las palabras se ahogaban entre toda aquella basura. Al avanzar, Diego tropezó con una caja que derramó cientos de notas manuscritas: “Ellos lo saben. Ellos lo saben”, repetido con letra frenética y entonces creyeron oír una leve y tétrica melodía de clarinete procedente de una habitación cuya puerta estaba cerrada.

Luz y Diego volvieron a gritar el nombre de Anselmo que fue respondido por una especie de gemido y unos roces de movimientos rápidos y nerviosos. Temían abrir la puerta pues, visto el panorama que tenían delante, nada prometía que lo que hubiese tras ella fuese mejor. Pero se armaron de valor y, a la de tres, la abrieron de golpe…

“Le juro que lo que le decimos es cierto.” Aseguraba Diego a un policía que estaba tomando notas en el jardín de Anselmo, mientras Luz, sentada en los escalones de la puerta, lloraba desconsolada asistida por una mujer policía. Los vecinos, en la calle, se acumulaban silenciosos ávidos de saber y ver. “¿Quiere que me crea que al abrir la puerta de la habitación vieron una polilla gigante tocando el clarinete y que al contacto con el aire se convirtió en polvo?” Preguntó el agente, a lo que Diego afirmó repetidas veces con la cabeza. “¿Y este clarinete es el de su amigo?” Volvió a preguntarle mostrándole el instrumento. “Sí, sí, ese es su clarinete.” El policía lo miró bastante escéptico. “¿Y dónde está él?” Volvió a preguntar. Diego señaló hacia la casa y respondió: “Ya se lo he dicho. El montoncito de polvo que hay en el suelo de la habitación. Cuando abrimos la puerta, aquella horrible polilla gigante nos miró y se desvaneció de golpe. Pero yo sé que era él. Seguro que era él…”

Han pasado los años y la casa, igual que su dueño, según sus amigos Diego y Luz, se fue convirtiendo en polvo que el viento y la lluvia se encargaron de esparcir, apoderándose la vegetación del antiguo jardín en toda aquella parcela. Y ya nadie recuerda a aquel hombre que los niños llamaban el chatarrero, ni de la casa que se convirtió en un almacén de rencores. Solo, alguna vez que otra, cuando alguna parejita se aventura en busca de intimidad entre aquella selva en medio del barrio, dicen que les ha parecido escuchar una triste melodía de clarinete, pero nadie les hace caso porque los jóvenes de ahora toman cosas muy raras…

FIN

Deja un comentario