En el bullicioso salón de un antiguo palacio convertido en sede de torneos de ajedrez todo el mundo se callaba y reinaba un inmenso silencio cuando comenzaba cada serie de partidas, y eso aburría mucho a Aly, una niña de ojos curiosos y melena desordenada, que acompañaba a su padre cada fin de semana. Él, un intrépido conductor de enormes camiones, según ella, soñaba con ganar un trofeo, pero Aly encontraba el verdadero encanto de aquel juego en las piezas caídas. Para ella, las reinas capturadas, los alfiles derribados y los peones sacrificados no eran meros objetos de madera, sino personajes de un reino olvidado, listos para aventuras en sus manos veloces y diminutas.

Un día, durante una pausa entre rondas, Aly se acercó a una mesa donde una partida acababa de terminar. Las piezas eliminadas yacían esparcidas como soldados heridos en un campo de batalla. Con una sonrisa traviesa, extendió la mano para tomar un caballo negro y hacerlo galopar por el aire. “¡Mira, papá, este es un unicornio disfrazado!”, exclamó.

Pero antes de que su padre respondiera, una voz ronca y autoritaria la interrumpió. “¡Niña insolente! ¡No toques las piezas! El ajedrez no es un juego de niños; es un arte serio, una guerra de mentes. ¡Vuelve a tu asiento y deja de molestar!” Era un hombre alto y grueso, con barba gris y gafas empañadas, un veterano jugador llamado Señor Séneca, muy conocido por su temperamento áspero y sus victorias implacables. Aly retrocedió con las mejillas ardiendo de vergüenza y rabia. Su padre la consoló con un abrazo y le amonestó con suavidad: “No debes tocar las piezas de los tableros.” Pero en el corazón de Aly había germinado una semilla de venganza.

Desde ese momento, observó a Séneca con atención felina. Cada vez que él se preparaba para una nueva partida, ajustando su tablero con precisión obsesiva, Aly se escabullía entre la multitud y, con dedos ágiles como los de un duende, le quitaba una torre —siempre la torre de la esquina derecha— sin que nadie lo notara. Era como si el aire mismo conspirara con ella, pues la pieza sustraída desaparecía en su bolsillo con un susurro inaudible, y Séneca, distraído por su ego, comenzaba la partida sin percatarse de la ausencia.

Al principio, Séneca fruncía el ceño durante el juego, murmurando sobre “piezas extraviadas” o “errores del árbitro”. Perdía partidas que debería haber ganado, culpando al destino o a sus oponentes. Aly, desde su asiento, sonreía en secreto, acumulando torres que guardaba en una cajita bajo su cama. Cada una parecía vibrar con una energía sutil, como si guardaran recuerdos de batallas pasadas. En sus sueños, las torres cobraban vida: se erguían como castillos flotantes en un cielo de cuadros blancos y negros, susurrándole secretos de reinos donde el ajedrez regía el universo.

Pasaron semanas, y el botín de Aly creció: cinco torres, diez, quince. Séneca, cada vez más frustrado, empezó a perder su compostura. Sus manos temblaban al colocar las piezas, y sus ojos buscaban sombras inexistentes. Aly se sentía poderosa, como una hechicera en un cuento. Pero una noche, en su habitación, algo cambió. Las torres en la cajita comenzaron a brillar con una luz plateada, cálida y pulsante. Aly las sacó, y ante sus ojos asombrados, se fusionaron en una estructura imponente: un castillo en miniatura, perfecto y reluciente, con almenas que se elevaban hasta tocar el techo.

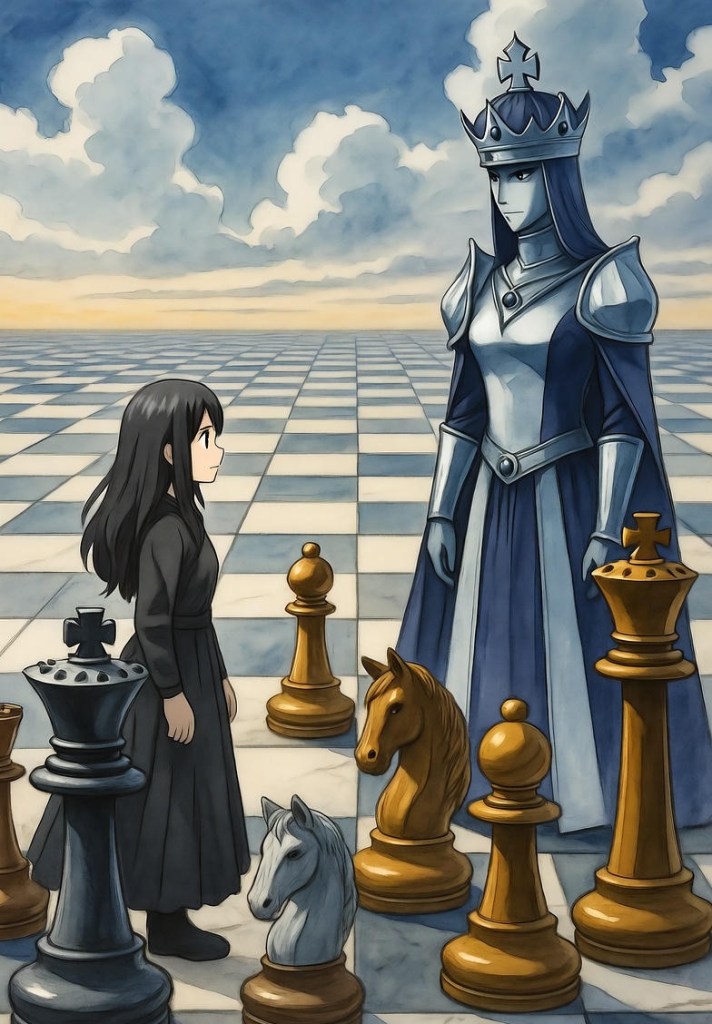

Curiosa, Aly tocó la puerta del castillo. Un remolino de viento la succionó hacia adentro, y de pronto se encontró en un mundo vasto y fantástico: un paisaje de tableros infinitos, donde peones labraban campos, caballos galopaban por praderas y reinas gobernaban palacios de marfil y ébano. Pero en el centro, encadenado a un trono roto, estaba Séneca —o lo que parecía ser él—. “¡Ayúdame, niña!”, gritó con voz suplicante, muy distinta a su gruñido habitual, “¡Ayúdame, por favor!”

Aly se acercó, confundida. “¡Tú me reñiste! ¿Por qué debería ayudarte?”

Séneca levantó la cabeza, y sus ojos revelaron la verdad: “Tal vez porque tú eres buena y el hecho de que yo sea gruñón desconsiderado, no evitará que me ayudes!” “¿Por qué estás aquí prisionero?” Preguntó la niña. Séneca bajó la mirada y con voz muy triste le confesó: “Porque mi obsesión por el juego me ha atrapado en el flujo del ajedrez, donde soy esclavo de la lucha constante de las dos reinas: la Reina Clara y la Reina Oscura, que poco a poco me van devorando la mente a través de las partidas. Y solo tú puedes salvarme.”

Aly, muy sorprendida, volvió a preguntar. “¿Yo, por qué?” “Porque, al robarme las torres, fuiste debilitándome, pero, al mismo tiempo, liberaste el verdadero poder de las figuras y con ellas podrás derrotar a las reinas y salvarnos a todos.” Respondió él.

Entonces, Aly miró a su alrededor y parpadeó atónita, pues no solo Séneca estaba prisionero, sino muchísimas personas más, incluso su padre, estaban atrapadas en viejos tronos que amenazaban con derrumbarse.

Armada con el castillo de torres, que ahora flotaba como un escudo invencible, Aly se enfrentó a la Reina Oscura y a la Reina Clara en una partida épica. Ganó, no con estrategia fría, sino con la alegría de quien juega por diversión. Séneca y el resto de las personas, liberadas, se transformaron en espíritus luminosos y desaparecieron con una reverencia. Aly regresó a su mundo, con una torre extra en el bolsillo y en los torneos siguientes, nadie volvió a subestimar a una niña con piezas en las manos. Aunque, en el siguiente torneo al que acompañó a su padre, devolvió todas las torres robadas.

Deja un comentario